ПРОЕКТ ЛАМПОВОГО УСИЛИТЕЛЯ SE С НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ СВЯЗЬЮ МЕЖДУ

КАСКАДАМИ

А. Соколов + все желающие!

1.

Суть проекта

В данной статье предлагается схема однотактного усилителя (SE), отличающаяся завидным аскетизмом. Предлагается всем желающим поучаствовать в обсуждении схемы, возможном ее тестировании и реализации. Идея схемы была скопирована с усилителя SIMPLEX (Simple + Excellent), придуманного не мной (http://www.valvediy.com/simplexpg1.html). Близкая идея изложена у Евгения Комиссарова (http://igdrassil.narod.ru/audio/pamps/l-w.html). Мне же захотелось модернизировать схему SIMPLEX на свой вкус. Хотелось бы, чтобы в результате обсуждения родилась конечная схема, удовлетворяющая многих.

К сожалению, я сам пока не закончил другой вариант усилителя (PushPull), хотя уже и близко к завершению. Но предлагаемая здесь схема мне нравится самому. Может быть, кого-нибудь заинтересует подобное решение (а может быть, кто-нибудь его и реализовал)! Может быть, у нее уже существует и название J.

- Общая

идея

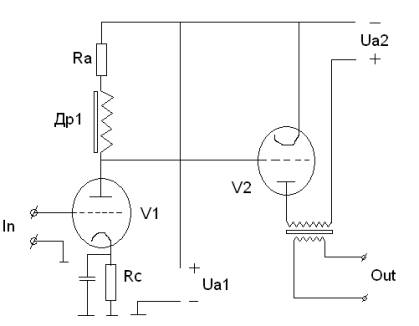

Основная идея – использовать два независимых источника питания для реализации непосредственной связи между каскадами по идеологии усилителя SIMPLEX. Предлагаемая схема показана на Рис.1. Принципиальное отличие от SIMPLEX заключается в том, что в аноде первой лампы V1 стоит дроссель, и драйвер выполнен на одной лампе (В SIMPLEХ-е две лампы и чисто активная нагрузка). Предполагается, что

(Ra +Rдр)*Ia1=Uc2, (1)

где Rдр – активное сопротивление обмотки дросселя, Ia1 – ток анода V1, Uc2- требуемое напряжение смещения для второй лампы V2.

Рис.1

- Некоторые особенности схемы

Наличие дросселя означает, что динамический режим V1 соответствует почти постоянному току анода. К чему это приводит? Во-первых, развязывается статическое падение напряжения в режиме покоя на сопротивлении Rдр+Ra от динамического значения амплитуды переменного сигнала на аноде V1. В режиме постоянного тока для V1 обеспечивается максимальный коэффициент усиления, что соответствует моему желанию обойтись одной лампой. При этом амплитуда переменного сигнала на выходе V1 может превышать Uc2.

Во-вторых, при работе в режиме постоянного тока падение напряжения на резисторе Rc теоретически постоянно. Отпадает необходимость шунтировать его конденсатором. На практике может оказаться, что шунтировать все же нужно, тем не менее пульсации тока принципиально меньше чем с чисто активной нагрузкой.

В-третьих, блок питания драйверного каскада работает фактически в режиме постоянного тока. Так легче обеспечить минимальные колебания напряжения.

- Предварительные

оценки режима драйвера

Положим Uc2=45 В, Rдр= 2 ком, Ra=1 ком. Такое напряжение Uc2, в принципе, подходит для лампы 6П45С. (Схему выходного каскада можно посмотреть, например, здесь http://www.audioworld.ru/DIY/Tubes/ampl_04.html.) Тогда из (1) получаем Ia1=15 мА. В качестве V1 выберем 6Ж4 в триодном включении. На рис.2 приведены ВАХ 6Ж4. Рабочий режим на ВАХ

Ia1=15 мА, Uc1=-2 В, Va1=160 В, Pa1=2.4 Вт, Ua1=Va1+Uc2=205 В, (2)

Va1 – напряжение на аноде V1. При этом коэффициент усиления в режиме постоянного тока (горизонтальная прямая на ВАХ) примерно составляет 40-50.

Рис. 2

Для обеспечения режима постоянного тока реактивное сопротивление дросселя Zдр на нижней частоте должно превышать эквивалентное активное сопротивление в цепи анода V1. Внутреннее сопротивление лампы 6ж4 примерно Ri1=3.5 К. На нижней частоте среза примерно

Zдр =(Rдр+Ra) || Ri1 (3)

Выражение (3) является достаточно грубым, поскольку точное падение коэффициента усиления за счет падения реактивного сопротивления дросселя требует рассмотрения ВАХ и сдвиг фазы между напряжением и током в Д1. Ниже будет приведен подробный расчет.

Из (3) получаем, что на нижней частоте среза примерно Zдр=1.6 ком. Например, выбрав нижнюю частоту f=10 Гц, получаем отсюда минимальное значение индуктивности дросселя

Lдр=Z/2*3.14*f=26 Гн (4)

Например, промышленный дроссель Д33 имеет значение индуктивности 20 Гн, ток подмагничивания 70 мА, активное сопротивление 900 ом и массу примерно 500 г. Два последовательных Д33, таким образом, обеспечивают c запасом требуемую индуктивность. Для Д33 максимальная амплитуду сигнала для 50 Гц 35 В, два дросселя вместе составят 70 В[1]. Промышленный дроссель Д58 имеет индуктивность 40 Гн, ток подмагничивания 35 мА, активное сопротивление 3,3 Ком и массу 360 г. (По сравнению с Д33 в Д58 используется более тонкий провод, соответственно суммарное активное сопротивление при той же индуктивности для Д58 больше.)

Некоторые замечания.

1. В рассмотренной выше примере выбрано значение Uc2= 45 В. Практически, при заданном режиме V1 можно получить и меньшее значение Uc2, для этого надо уменьшить Ra. Кроме того, чем меньше Ra, тем меньше нижняя частота среза.

2. Даже при малом значении Ra и Uc2, для входного сигнала амплитудой 1 В мы получим на выходе драйвера те же 40-50 В (за счет режима работы лампы по постоянному току).

- Расчет

драйвера с учетом конечного значения индуктивности

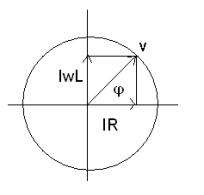

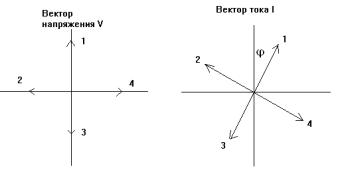

Рассмотрим более подробно работу каскада с индуктивной нагрузкой. Пусть в цепи анода V1 протекает синусоидальный сигнал, I и V – амплитуды векторов переменного тока и напряжения. На Рис. 3 приведены векторная диаграмма напряжения и тока на цепочке Др+Ra. Суммарное напряжение V на последовательно включенном дросселе и сопротивлении, с учетом активного сопротивления R=Ra+Rдр, опережает по фазе на угол j=arctg(2pfL/R) вектор тока I.

Амплитуда вектора тока I связана с амплитудой вектора напряжения V как I=V/Z, где Z=Ö ((wL)^2+R^2) – импеданс цепочки Др+Ra. Сдвиг фазы равен cos(j)=IR/V=R/Z.

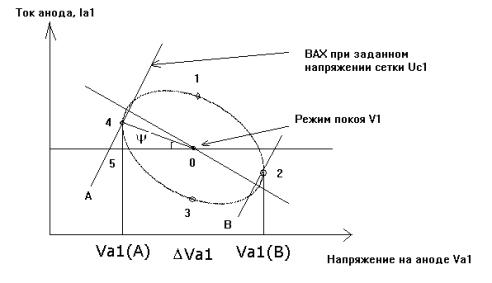

Рассмотрим четыре последовательных момента времени 1-4 (Рис.3). На вольтамперной характеристике положение точек 1-4 показано на Рис. 4. В положениях 2 и 4 достигается максимальный размах напряжения на аноде. Проведя через эти точки две вольтамперные характеристики A и B, можно вычислить коэффициент усиления каскада K=(Va1(B)-Va1(A))/(Uc1(B)-Uc1(A)). Tангенс угла y для треугольника 0-4-5 (Рис.4), как видно из Рис. 3-4, равен tg(y)=cos(j)I/V= cos(j)/Z=R/Z^2, то есть

tg(y)=R/((wL)^2+R^2). (5)

Рис. 3

Рис. 4

Отсюда следует, что расчет коэффициента усиления каскада К с дроссельной нагрузкой эквивалентен расчету каскада с активным сопротивлением, равным значению Rэкв=Z/cos(j) (нагрузочная прямая на ВАХ под углом y). Сказанное справедливо только для расчета К, поскольку реально колебание фазовой точки для синусоидального сигнала происходит по эллипсу, а не вдоль прямой [2]. Чем больше величина индуктивности, тем уже становится эллипс и тем меньше угол y. Из (5) при wL>>R получаем tg(y)=0. В обратном случае малой индуктивности, wL<<R, из (5) получаем tg(y)=1/R, что соответствует режиму чисто активной нагрузки.

Оценим теперь реальное падение коэффициента усиления при низкой частоте. Пусть, например, на частоте f0 индуктивное сопротивление дросселя равно активному сопротивлению R=Rдр+Ra. Тогда j=p/4, cos(j)=1/Ö2, Z=RÖ2 и

Rэкв=2R=2(Rдр+Ra)=6 ком (6)

Чтобы определить падение коэффициента усиления каскада на частоте f0, проведем нагрузочную кривую со значением 6 ком на вольтамперной характеристике (Рис.5). Из рис 5 видно, что по сравнению с режимом Ia1=const=15 мА, для нагрузочной прямой 6 Ком коэффициент. усиления падает примерно в 0.6-0.7 раз (-4дБ). При этом, как мы предположили выше, реактивное сопротивление дросселя равно активному, то есть

2pf0*L=R др+Ra=3 ком, (7)

откуда для величины L=40 Гн имеем нижнюю частоту среза по уровню -4 дБ, равную f0=12 Гц.

Это примерно в 1.5 раза больше более грубой оценки (3).

Рис. 5

Для того, чтобы вычислить падение К на произвольных частотах, обозначим через Ri=tg(g) тангенс угла наклона кривых ВАХ при постоянном значении напряжения на сетке. (Эта величина равна внутреннему сопротивлению лампы.) Из Рис.5 можно заключить, что падение коэффициента усиления составляет

M=(1/ tg(y) )/(1/

tg(g)+1/ tg(y))=1/(1+Ri*

R/((wL)^2+R^2))<1

(8)

В рабочей точке Ri=35В/10мА=3.5 Ком. Для R=Rдр+Ra= 3 Ком и L=40 расчетная АЧХ представлена на Рис. 6.